ビウレット反応の原理について学習を進めています Clearnote

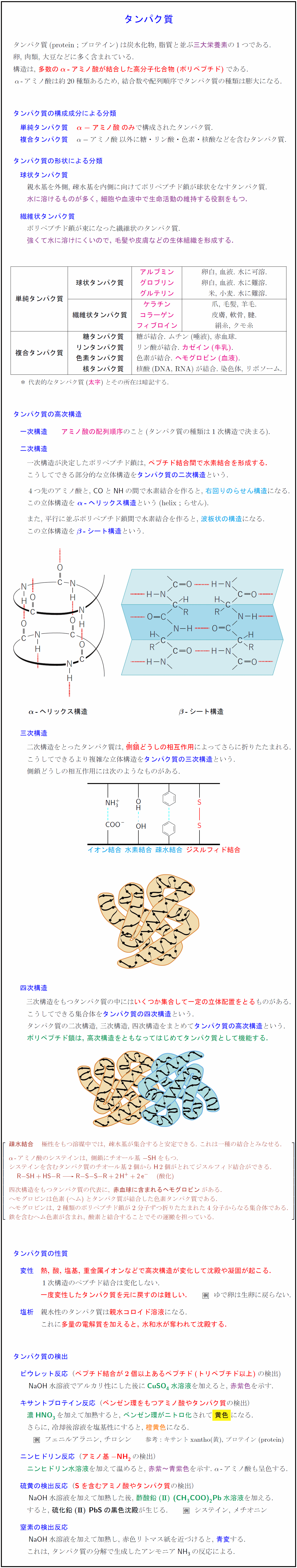

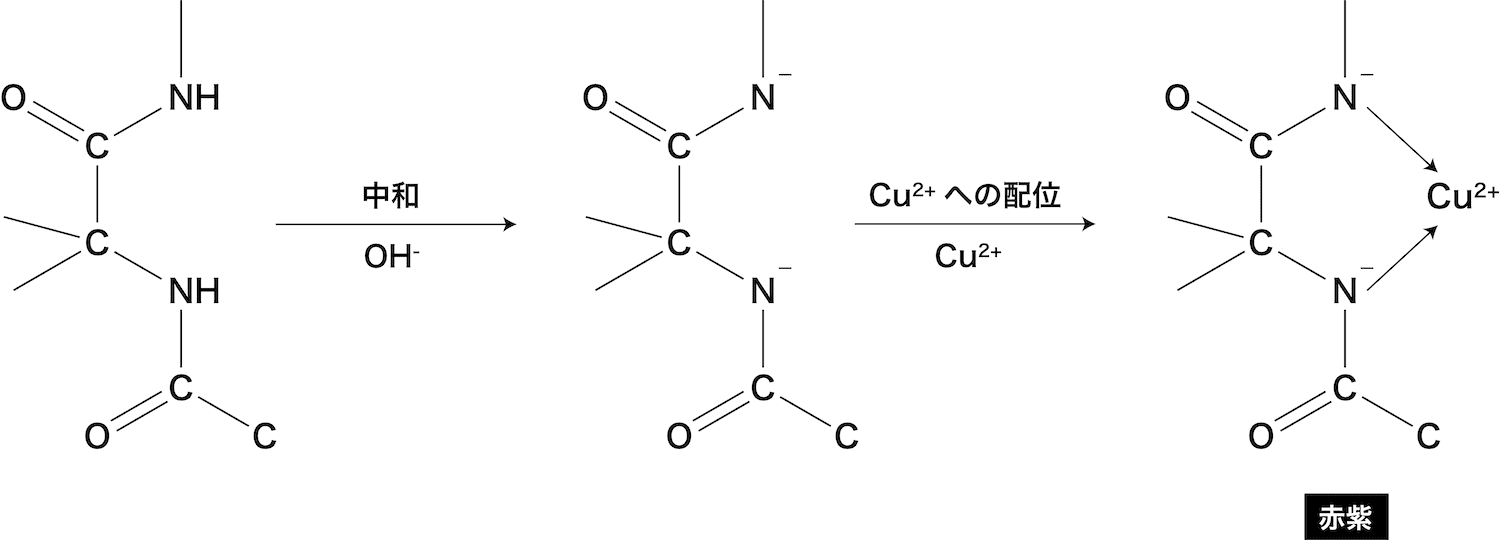

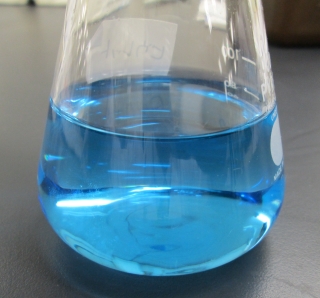

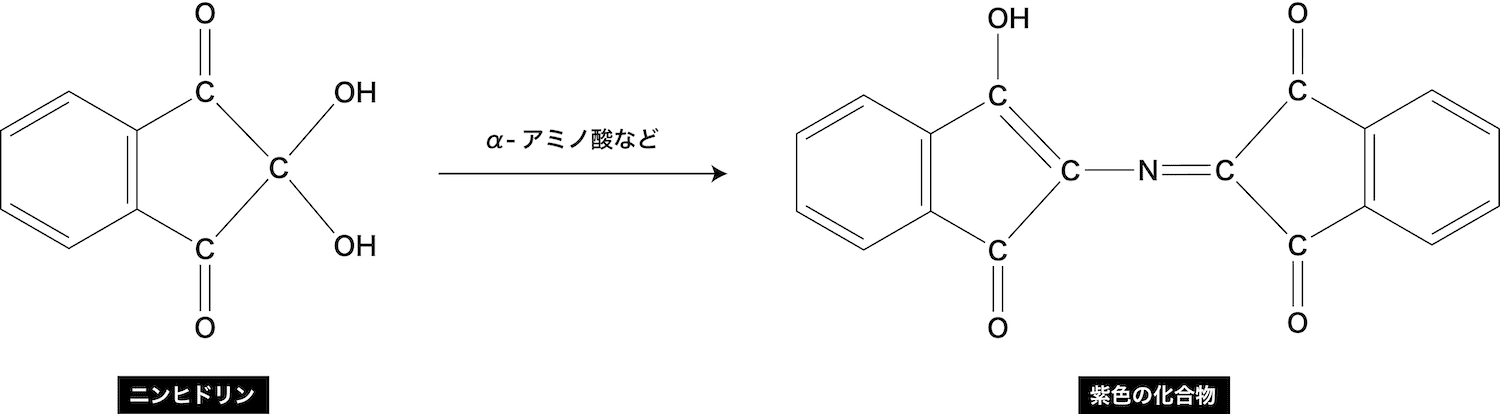

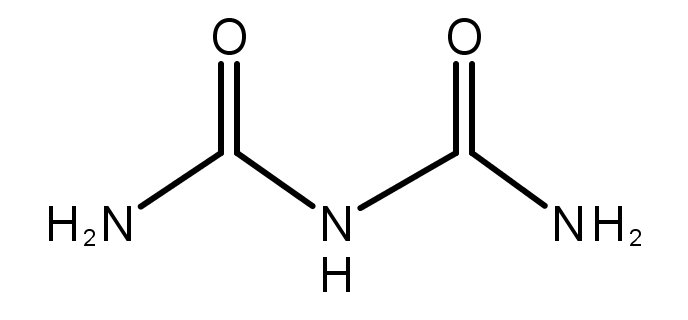

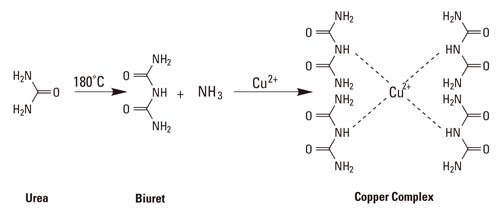

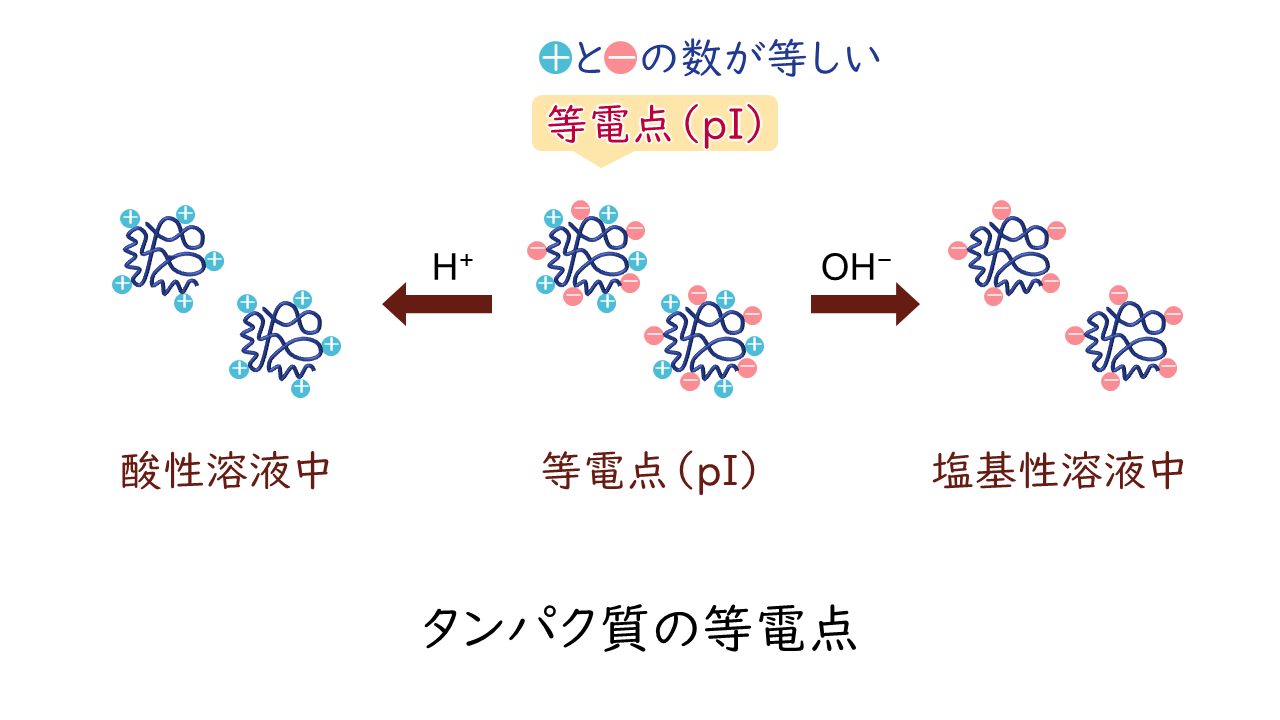

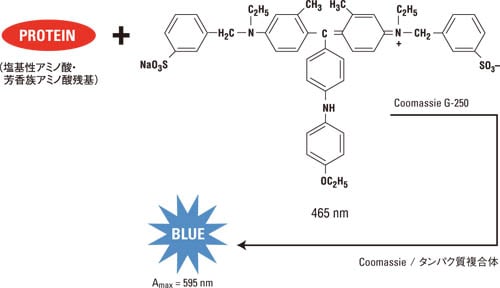

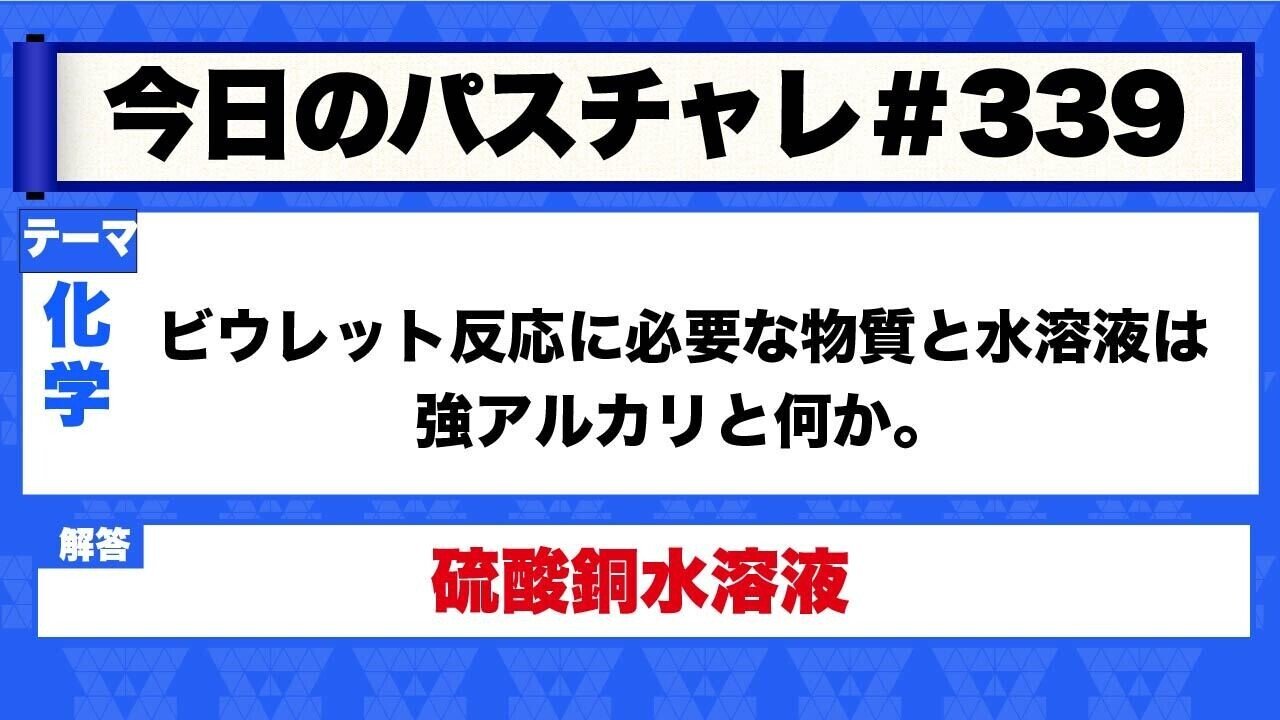

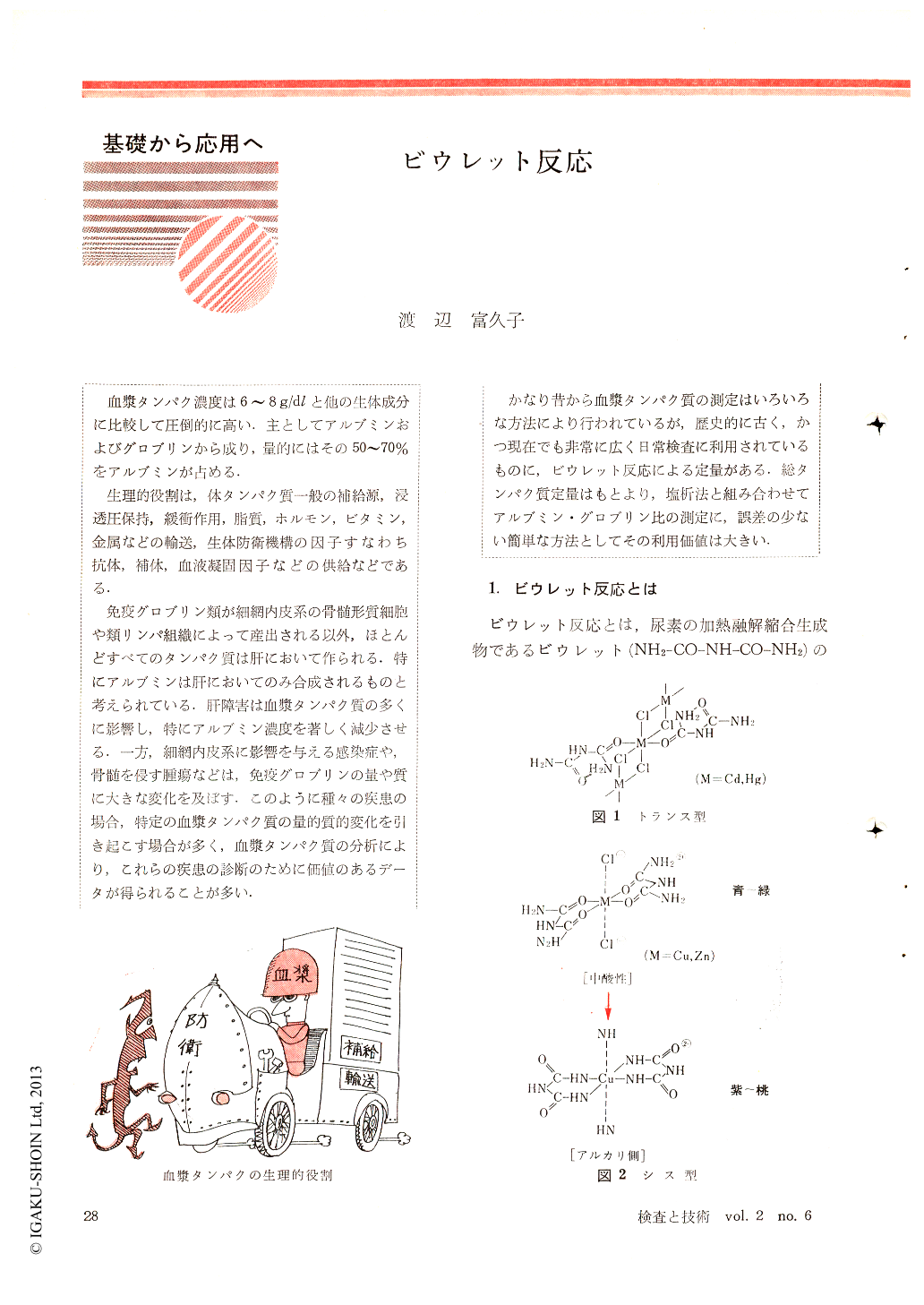

ビウレット (biuret) は、 有機化合物 。 尿素 が2量化した構造をもつ。 常温常圧では白色の固体で、熱水に溶ける。 1861℃で分解。 尿素を 融点 以上で加熱すると、 アンモニア が分子間 脱離ビウレット反応 タンパク質の水溶液に 水酸化ナトリウム水溶液 を加え、 硫酸銅(Ⅱ) 水溶液を少量加えると赤紫色に呈色します。 この反応はタンパク質に2個以上の連続するペプチド結合がある

ビウレット反応 原理 知恵袋

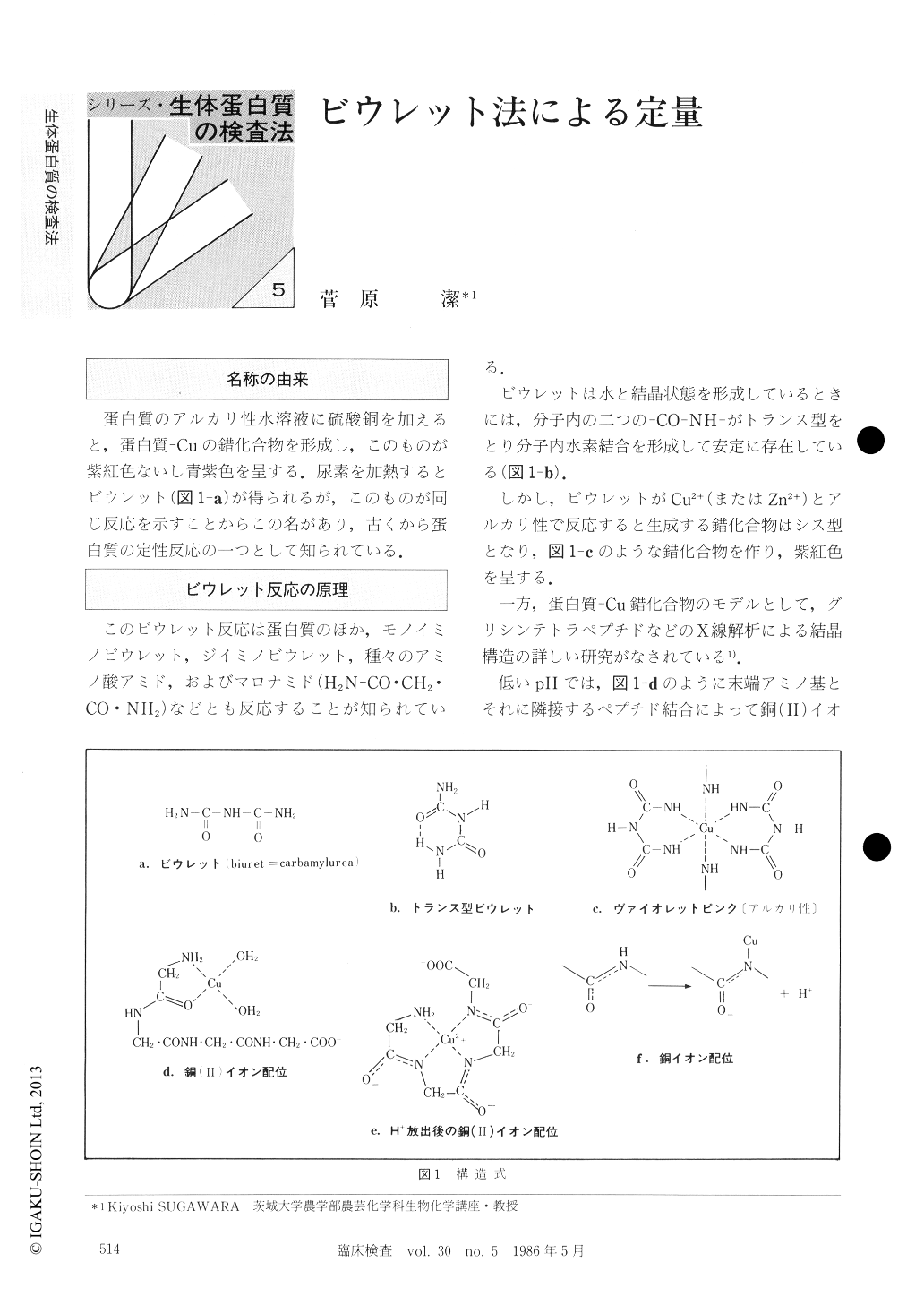

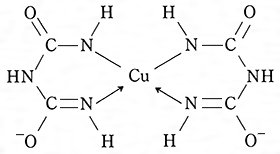

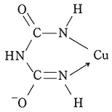

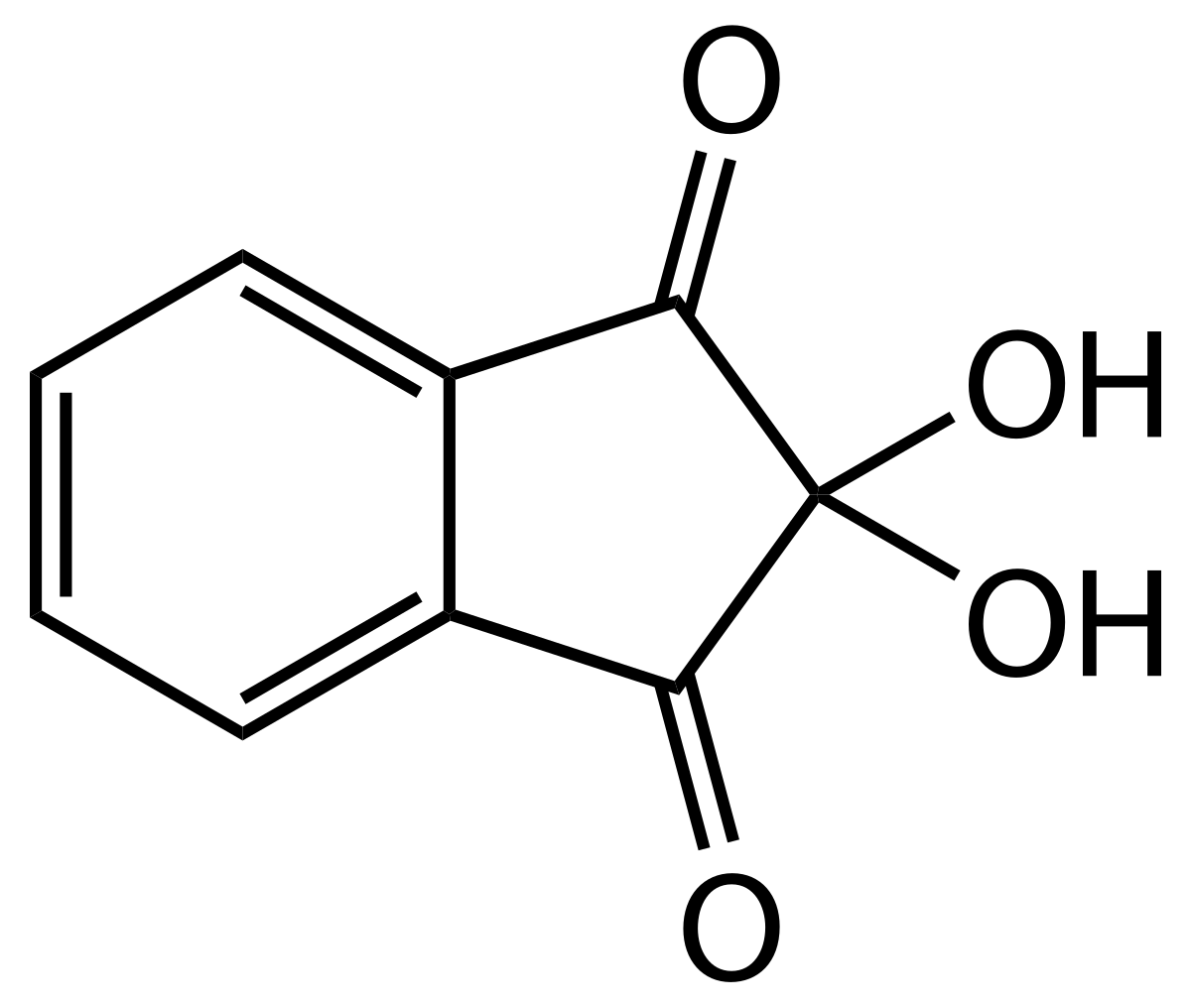

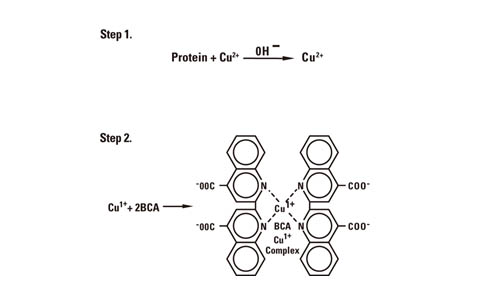

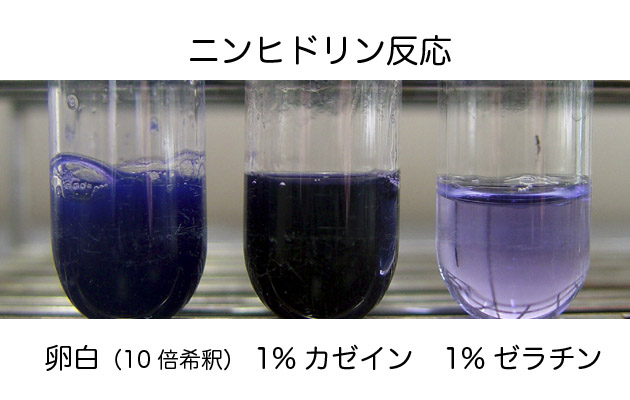

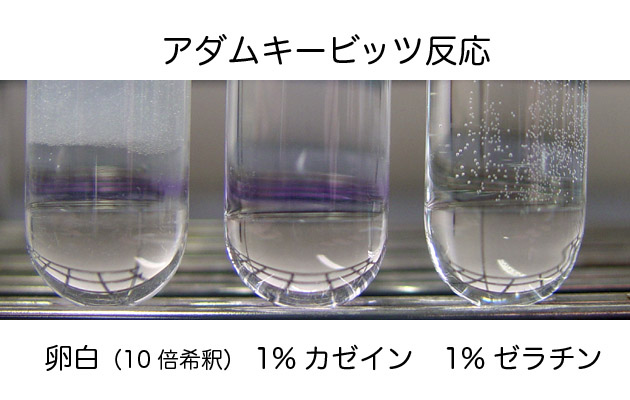

ビウレット反応 原理 知恵袋-ビウレッ ト反応は,ニ ンヒドリン反応ほどの鋭敏さをも ち合わせてはい ない 9〕。とはい え,発色の原理が銅(ll)イ オンの錯体の例として関連づ けられること,呈色が見やす くわかりやすい こ ビウレット反応とは、 アルカリ性条件下 で 3つ以上のアミノ酸からなるペプチド (あるいはタンパク質)が 二価の銅イオン ( Cu (Ⅱ) )と錯体(キレート)を形成することによって

Q Tbn And9gcthmqx 3erb8iqfyu Mur8wyqe1ni1dqhyz4btguirxlcwl46j Mqq Usqp Cau

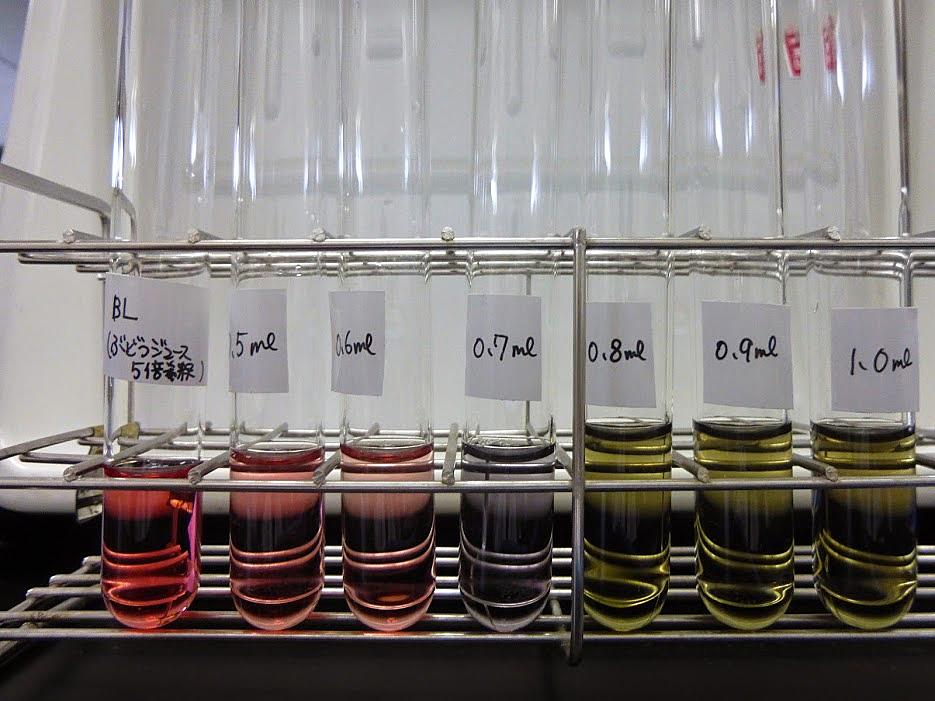

ビウレット反応の名の由来 尿素h 2n conh 2 を加熱したときの生成物h 2n conhc onh 2 をビウレットといい, 水酸化ナトリウム溶液中で硫酸銅(Ⅱ)水溶液を滴下すると, ビウレットが紫色に呈色ビウレット反応はアルカリ性下における銅イ オンとペプチド結合の窒素原子とのキレート反 応であり,蛋 白質の種類による呈色の差が小さ いのが特徴である。そのため,本 反応は血清総 蛋白質定量法2 Biuret 法 原理:タンパク質をアルカリ性条件下でCu2溶液と反応させ ると、赤紫色を呈する。これはアルカリ条件下でCu2 がポリペプチド鎖中の窒素原子と錯体を形成すること で発色する、

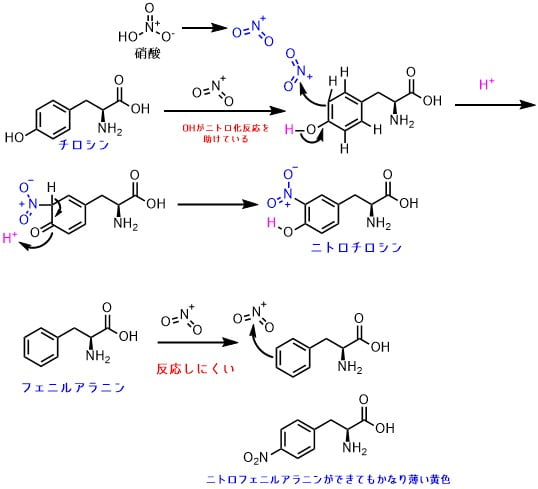

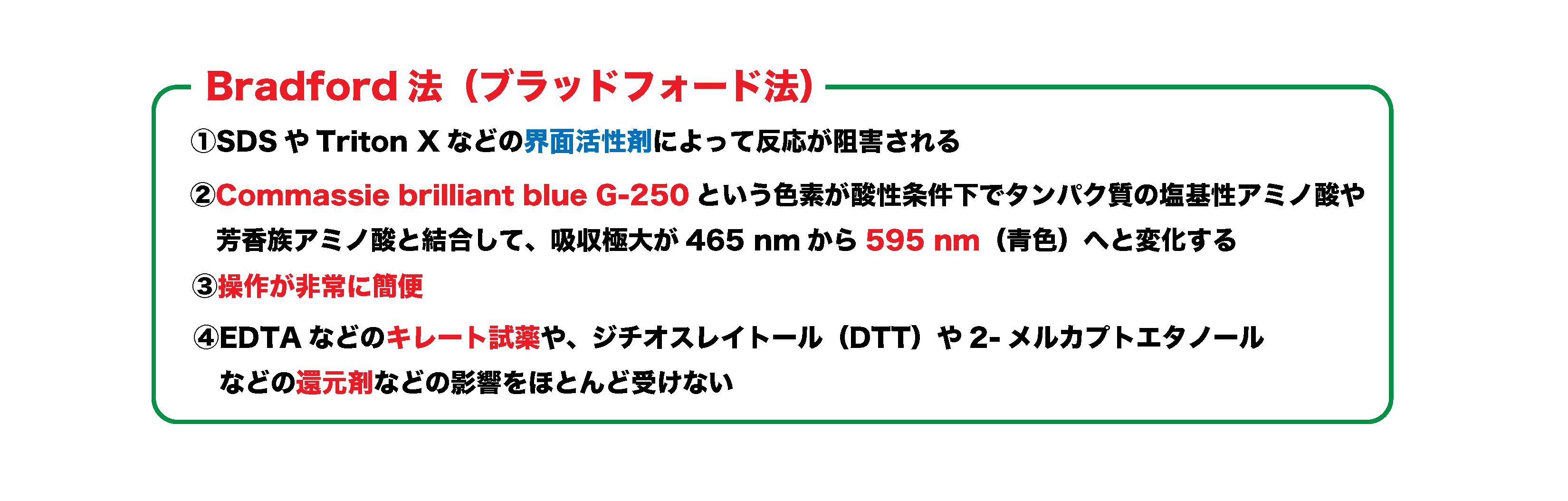

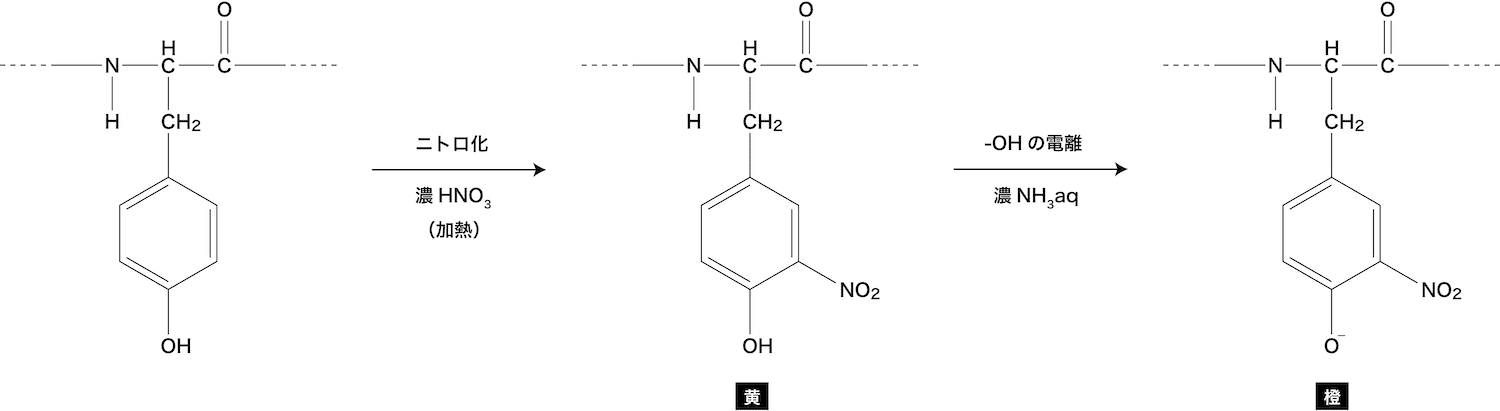

ビウレット反応 (Biuret test)は、 タンパク質 や、 ポリペプチド を検出する方法の1つ。 アミノ酸 が3つ以上つながった(トリペプチド以上の) ペプチド は、 ビウレット に似た構造を持ち、 ア ビウレット反応と同様にアルカリ性条件下でタンパク質と銅イオンの錯体を形成したところに、 ビシンコニン酸(BCA) を加えると、 青紫色 の錯体が形成されます。 この反応を利用 チロシンやフェニルアラニンなどの芳香環(ベンゼン環など)をもつアミノ酸(タンパク質)に濃硝酸を加えると 黄色 になり、そこにアンモニア水を加えると 橙色 になる。 この反応

ビウレット反応 原理 知恵袋のギャラリー

各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます

| ||

|  | |

|  | |

「ビウレット反応 原理 知恵袋」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

| ||

「ビウレット反応 原理 知恵袋」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

| ||

「ビウレット反応 原理 知恵袋」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

| ||

| ||

| ||

「ビウレット反応 原理 知恵袋」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「ビウレット反応 原理 知恵袋」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

| ||

|  | |

|  | |

「ビウレット反応 原理 知恵袋」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

| ||

|  | |

|  | |

「ビウレット反応 原理 知恵袋」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  |  |

「ビウレット反応 原理 知恵袋」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

| ||

|  |  |

「ビウレット反応 原理 知恵袋」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

| ||

「ビウレット反応 原理 知恵袋」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  | |

「ビウレット反応 原理 知恵袋」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

| ||

|

原理の概略 アルカリ性の条件下で銅イオン (Cu2) をタンパク質溶液と反応させると、Cu1となってこれがペプチド結合と赤紫色の複合体を形成するので、これを分光光度計で測定

Incoming Term: ビウレット反応 原理, ビウレット反応 原理 論文, ビウレット反応 原理 知恵袋,

0 件のコメント:

コメントを投稿